di Emiliano Ancarola

- Il faraone Cheope

Nell’immaginario comune, quando si pronuncia la parola Egitto immancabilmente si pensa all’archeologia. In effetti la civiltà egizia è stata una delle più floride dell’antichità e ci ha lasciato diverse tracce del suo passato, come templi, obelischi, oggetti in metallo prezioso, la grande sfinge ed imponenti aree funerarie tra cui la Valle dei Re e le piramidi, soprattutto quelle dell’altopiano di Giza. Se però Giza è diventata così importante, lo si deve ad un faraone ambizioso vissuto circa 4500 anni fa.

Il faraone Khufu, più comunemente conosciuto con il suo nome ellenico Cheope, è il secondo sovrano della IV dinastia dei faraoni. Le informazioni sulla sua nascita e sull’infanzia sono poche e frammentarie: quello che sappiamo è che ha governato l’Egitto dal 2589 al 2566 a.C., cioè circa 23 anni, succedendo al padre Snefru (Grimal, 1998).

Come tutti i faraoni, uno dei primi compiti del nuovo sovrano era costruire la sua tomba, e nell’antico Egitto la sepoltura dei defunti assumeva un significato particolare. Al pari di quanto succedeva anche in altre civiltà, gli Egizi credevano nella vita ultraterrena ed erano convinti che una degna sepoltura del corpo fosse il lasciapassare per una vita agiata nell’aldilà. A maggior ragione se si trattava del faraone, che veniva considerato una vera e propria divinità in terra, il punto di contatto tra il mondo umano e quello divino (Chiodi, 1994).

- La scelta di Giza

Il periodo vissuto da Cheope è l’epoca in cui furono costruite le Piramidi, ovvero la fase dell’Antico Regno Egizio che va dal 2700 al 2192 a.C. Nonostante quest’ultima sia durata circa cinque secoli, la prima piramide della storia venne costruita dal faraone Djoser nel 2630 a.C., circa un secolo prima della costruzione della piramide di Cheope. Dal punto di vista strutturale la piramide di Djoser è molto diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere: infatti, non presenta una parete liscia ma è costituita da gradoni che man mano rimpiccioliscono fino ad assumere la forma piramidale (Renfrew, Bahn, 2018).

Lo stesso faraone Snefru, padre di Cheope, edificò ben tre piramidi, tutte situate a Dahshur a 45 km dall’attuale Cairo. Tra di esse, quella più iconica è la piramide romboidale, ovvero con una struttura a rombo. Tutto questo indica che le piramidi, come molte altre strutture, ebbero un’evoluzione non solo nelle tecniche di costruzione ma anche dal punto di vista estetico, dalla piramide a gradoni di Djoser, a quella romboidale di Snefru, a quella a parete liscia di Cheope, Chefren e Micerino (Renfrew, Bahn, 2018).

Quando Cheope successe a Snefru, iniziò a pensare alla costruzione della sua piramide: per prima cosa, ne affidò il progetto ad Hemiunu che oltre ad essere un brillante architetto era legato a Cheope da vincoli di parentela, dato che ne era il cugino; il primo grande problema che questi dovette affrontare era individuare il posto adatto dove costruire la monumentale sepoltura del faraone (Bard, 2013). Dopo diversi giorni di ricerche, finalmente l’architetto trovò il posto ideale dove costruirla, ovvero la piana di Giza.

Iniziati i lavori di costruzione di questo imponente edificio, Hemiunu doveva risolvere un altro grande problema: Cheope era infatti un faraone molto ambizioso e voleva una tomba gigantesca, ancora più grande di quella del padre Snefru, che al momento dell’ascesa al trono di Cheope era l’edificio più alto al mondo con i suoi 105 metri d’altezza. Il faraone impose così al proprio architetto che la piramide dovesse essere alta trenta metri in più rispetto a quella del suo predecessore. Inoltre, egli ordinò ad Hemiunu di iniziare subito i lavori e di finirli più in fretta possibile (Biondi, Malanga, 2023).

Questa esigenza, che agli occhi moderni può sembrare il delirio di onnipotenza di un faraone ambizioso, nasconde in realtà un’esigenza molto più complessa. Infatti, nell’ipotesi che Cheope morisse prima del termine dei lavori per la sua tomba, ciò sarebbe stato considerato un segno nefasto, ed egli non avrebbe potuto avere una vita agiata nell’aldilà. Per realizzare un’opera ingegneristica così grande servivano inoltre ingenti risorse economiche, tanto che si calcola che per costruire la piramide ci siano voluti circa vent’anni e il lavoro di circa 360.000 uomini tra tecnici e manovalanza. È stato necessario anche edificare una vera e propria città nei pressi della piramide per dotare i lavoratori di tutti i comfort, dal forno per il pane, ai mercati, agli alloggi per le famiglie e perfino un piccolo ambulatorio medico, dove venivano curati gli infortuni procurati agli operai durante l’innalzamento del monumento. In effetti, contrariamente a quanto si è sempre creduto, l’imponente piramide di Cheope non è stata costruita da schiavi, ma da lavoratori regolarmente pagati.

Oltre all’ingente numero di tecnici ed operai che hanno lavorato al progetto, l’importanza della piramide di Cheope è dovuta alla grande quantità e alla diversità dei materiali di costruzione. Infatti, si ritiene che per realizzare l’esterno siano stati utilizzati circa due milioni di blocchi di pietra calcarea.

Ognuno di questi blocchi ha un peso di circa due tonnellate, e sono stati sovrapposti orizzontalmente durante la costruzione. La disposizione delle pietre, che può apparire un dettaglio insignificante, invece è di fondamentale importanza e segna un vero e proprio distaccamento rispetto alle tecniche edilizie precedenti: infatti, le piramidi più antiche avevano i blocchi di pietra orientati verso il centro della struttura, quindi, in altre parole, Hemiunu ha rivoluzionato il modo di costruirle; inoltre, posizionando questi blocchi in modo orizzontale si è assicurata alla piramide una base più stabile e, di conseguenza, ciò ha consentito di reggere meglio il peso dell’imponente edificio (Bard, 2013).

Non è un caso che sia stato scelto proprio questo tipo di roccia come materiale di costruzione, perché dal punto di vista geologico la pietra calcarea assorbe molto bene il peso di una struttura imponente, ed è inoltre una roccia dura che, oltre a resistere bene all’usura, allo stesso tempo è perfettamente modellabile. Ciò significa che gli scalpellini potevano dare una precisa forma ai blocchi di pietra estratti dalla cava. La misura alla base di ogni lato è di 230 metri, che va assottigliandosi verso l’alto, fino a raggiungere un’altezza totale di 146 metri. Sulla sommità della struttura è stato posto il pyramidion, cioè la punta della piramide, realizzato in granito e decorato con la smaltatura in elettro, ovvero una lega di oro e argento (Biondi, Malanga, 2023).

- Il trasporto dei materiali e le tecniche di costruzione

La costruzione della tomba di un faraone era un’opera mastodontica, che impegnava i settori produttivi di tutto l’Egitto. Una cosa poco nota, che viene alla luce grazie ai numerosi scavi archeologici, era l’apertura di molti cantieri edilizi ed opere di bonifica realizzate in tutto il regno, proprio per facilitare la costruzione delle piramidi. Infatti, la roccia calcarea con cui sono stati realizzati i blocchi che servivano per la costruzione della tomba di Cheope provenivano dalla cava di Tura, una piccola città situata a 12 chilometri dalla piana di Giza. I pesanti blocchi di pietra calcarea provenienti dalle cave, venivano poi caricati su delle imbarcazioni e trasportati lungo il Nilo fino al cantiere della piramide.

Per molti anni storici ed archeologi si sono interrogati su questo dato, confermato da una recente scoperta archeologica avvenuta a circa duecentocinquanta chilometri di distanza dalla cava di Tura. Nel 2013, un’équipe di archeologi francesi guidata da Pierre Tallet stava svolgendo una complessa campagna di scavo nella città di Wadi-al-Jarf, quando durante una normale giornata questi compirono una scoperta sensazionale: il ritrovamento di diversi rotoli di papiro che presentavano i classici caratteri geroglifici egizi. Alcuni di questi papiri erano danneggiati, ma quelli integri e leggibili hanno fornito delle risposte sorprendenti alle domande che gli archeologi si ponevano da diversi anni. Inizialmente, essi non si erano resi conto di quanto avevano scoperto, ma effettuando un’attenta analisi epigrafica, lo staff di Tallet ha scoperto che i papiri altro non erano che il diario di lavoro di Merer, un funzionario statale che aveva il compito di sovrintendere alle estrazioni della roccia calcarea ed organizzare il trasporto dei blocchi di pietra lungo il Nilo (Biondi, Malanga, 2023).

Il diario di Merer è un resoconto molto dettagliato del lavoro preliminare che ha permesso la costruzione della piramide. Secondo quanto emerge dai rotoli di papiro, una volta estratti i blocchi di pietra calcarea sarebbero stati necessari un paio di giorni per caricare tutto il materiale sulle imbarcazioni e altri tre per farli arrivare nella piana di Giza. Oggi può sembrare strano che per coprire la distanza di 12 chilometri tra la cava di Tura e la piana di Giza ci volesse tutto questo tempo, ma dobbiamo considerare che le imbarcazioni egizie erano mosse dai remi dei marinai ed il pesante carico della roccia calcarea rallentava molto l’andamento delle barche. Infatti, si calcola che ogni imbarcazione trasportasse circa 70 tonnellate di blocchi. Per facilitare ulteriormente il trasporto, Cheope decise anche di far costruire dei canali artificiali lungo il percorso per far defluire meglio le imbarcazioni, ed evitare gli ingorghi dovuti al traffico delle migliaia di navi che giornalmente percorrevano il fiume (Biondi, Malanga, 2023).

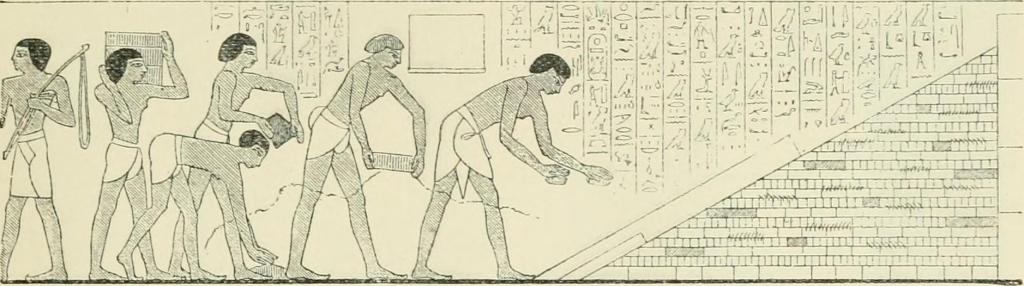

Ma questo complesso sistema di canali artificiali, non era utilizzato solo per il trasporto della roccia, perché in effetti per la costruzione della piramide venivano utilizzati anche marmi molto pregiati come l’alabastro e il granito provenienti da Hatnub, una città situata a circa trecento chilometri dalla piana di Giza. Una volta che i pesanti blocchi di pietra arrivavano nel cantiere principale della piramide, iniziava la vera e propria costruzione della tomba. Per prima cosa, quando i blocchi di roccia arrivavano a Giza venivano trasportati grazie a delle piattaforme simili a zattere, poi trascinate dagli addetti ai lavori tramite delle corde posizionate alla loro estremità.

Una volta scaricate le pietre, i sapienti scalpellini dovevano levigare i blocchi e dare loro una forma. Per costruire una struttura così alta e dal peso ragguardevole, l’architetto Hemiunu escogitò quindi una soluzione ingegnosa: ovvero, venivano creati due strati di costruzione, uno esterno e uno interno. Nello strato esterno, ogni blocco veniva posizionato millimetricamente accanto all’altro, mentre nello strato interno c’era una distanza che variava dai 15 ai 20 centimetri tra di essi. Per colmare lo spazio tra una pietra e l’altra, i muratori egizi usavano come legante uno strato di calce, una soluzione ingegneristica utilizzata fondamentalmente per due motivi: il primo era il bilanciamento del peso della struttura, il secondo la possibilità di costruire il tutto più velocemente.

Per raggiungere i 146 metri d’altezza e portare i blocchi fino in cima alla piramide, gli archeologi suppongono che gli Egizi abbiano costruito una serie di rampe inclinate, in grado di permettere agli operai di trasportare agevolmente le pietre fino alla cima. Ma Cheope, essendo un faraone molto ambizioso, pretendeva che la sua piramide dall’esterno rilucesse come un faro, ordinando perciò al suo architetto di rivestirla all’esterno con una colata di calcare bianco.

Oggi quello strato di calcare bianco non è più visibile, ma al tempo di Cheope la sua piramide bianca brillava come un diamante in mezzo al deserto (Biondi, Malanga, 2023). Durante le assolate ore diurne, infatti, i raggi del sole colpivano la piramide rendendola visibile anche a molti chilometri di distanza.

- Conclusione

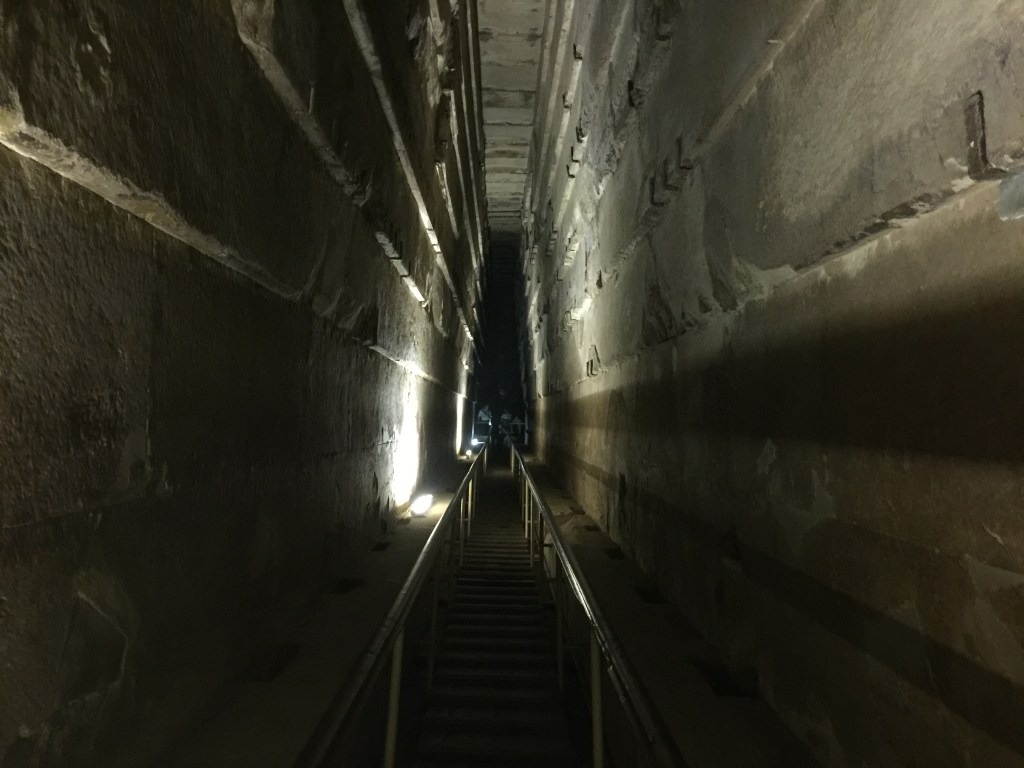

Se dall’esterno la Piramide sembra una struttura imponente che genera meraviglia e stupore, l’interno è costituito da un complesso reticolo di cunicoli e stanze che dovrebbe portare alla camera sepolcrale del faraone. Nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi studi archeologici all’interno del labirinto che costituisce l’interno tomba: finora sono state ritrovate tre camere sepolcrali, ma nonostante le continue campagne di scavo, ancora oggi rimangono numerosi dubbi su quale di esse sia effettivamente quella dove è stato deposto Cheope. Solitamente, nell’Antico Egitto i faraoni venivano seppelliti in una camera ipogea posizionata sotto l’entrata della tomba, cosa che si riscontra anche in questo caso (Renfrew, Bahn, 2018). Infatti, a circa trenta metri dall’entrata della Piramide, percorrendo un lungo corridoio si arriva ad una camera ipogea che non è stata mai completata. Ancora oggi non si conosce bene il motivo per cui durante la costruzione questa camera non sia stata conclusa, perciò gli archeologi hanno dedotto che non poteva essere il luogo di sepoltura del faraone.

A sei metri d’altezza dall’entrata della tomba si trova la cosiddetta camera della Regina, dove sono state ritrovate evidenze archeologiche di sepolture con una decorazione tipicamente femminile, la quale fa supporre agli studiosi che quella fosse la sepoltura della consorte di Cheope. Invece, a circa sessanta metri d’altezza, è posizionata un’altra stanza diventata famosa come camera del Re. Al suo interno si trova un sarcofago realizzato in porfido rosso, un marmo pregiato molto comune in Egitto e con il quale si realizzavano le sepolture dei sovrani: tuttavia, la mancanza dello scheletro e di un ricco corredo funerario ha fatto desistere gli archeologi dall’affermare che questa fosse effettivamente la stanza dove è stato deposto il faraone (Bard, 2013).

Oggi, a più di quattromila anni dalla sua costruzione, la piramide di Cheope è l’unica delle sette meraviglie del mondo antico ad essere giunta fino a noi, diventando una testimonianza di grandezza della gloriosa civiltà dell’Egitto faraonico che affascina ed attrae tutti: dai numerosi turisti che ogni anno visitano l’Egitto e non resistono al fascino di camminare lungo i cunicoli della piramide, agli archeologi più determinati che vogliono scoprire i tanti segreti che sono ancora nascosti all’interno della colossale costruzione voluta da Cheope.

Emiliano Ancarola

Emiliano Ancarola è un archeologo medievista, specializzato in Archeologia dell’Architettura Medievale. Appassionato di divulgazione storica, attualmente ricerca fonti scritte, monumentali e filmiche per la realizzazione di documentari storici. Contemporaneamente, porta avanti un progetto di divulgazione come content creator su YouTube, con il suo canale ARCHEOSTORIA.

Bibliografia

Bard K.A., Archeologia dell’antico Egitto, Carocci, 2013; Biondi F., Malanga C., Khnum-Khufu. Cheope: la fine di un mistero. Quando gli Dei non volevano morire, Spazio Interiore, 2023; Chiodi S.M., La religione dell’antico Egitto, Rusconi libri, 1994; Grimal N., Storia dell’antico Egitto, Laterza, 1998; Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teoria, metodi e pratica, Zanichelli, 2018.

Immagine di copertina: vista della piramide di Cheope, nella piana di Giza (fonte: autore, Djehouty; licenza, CC BY-SA 4.0)

Scarica l’articolo in formato PDF: