di Federica Fornasiero

Per iniziare questo articolo, vorrei prendere spunto dalla nuova miniserie televisiva Watchmen, che se non avete ancora avuto modo di guardare vi consiglio vivamente, e dai recenti eventi di cronaca riguardanti la morte di George Floyd, ucciso da ufficiali di polizia a Minneapolis – MN – a fine maggio 2020, senza però entrarvi nel merito, dato che si tratta di avvenimenti ancora troppo freschi di cronaca.

Il razzismo non è ahinoi una novità; nel corso dei secoli la cattiveria, l’ignoranza e la paura verso il “diverso” hanno creato mostri ben più pericolosi e brutali delle finzioni cinematografiche o letterarie. Molte, troppe sono state le sue vittime e molti, troppi sono stati i carnefici e i sostenitori di ideologie razziste, che trovano ancora terreno fertile in determinati contesti.

La miniserie Watchmen prende spunto dall’omonimo fumetto di Alan Moore, creato per DC Comics nella seconda metà degli anni ’80, divenendone un sequel ideato nel 2019 da Damon Lindelof. Ci troviamo trent’anni dopo rispetto all’opera di Moore, in un contesto distopico in cui le tensioni razziali sono all’ordine del giorno. A Tulsa, in Oklahoma, il Settimo Cavalleria, gruppo terroristico fautore del suprematismo bianco, si oppone alle impopolari decisioni del presidente degli Stati Uniti, Robert Redford, che invece decide di risarcire le tante vittime della discriminazione razziale. Ed è proprio a Tulsa che durante gli anni Venti del Novecento si consumarono gli avvenimenti che faranno da sfondo e si intrecceranno con le vite di alcuni dei protagonisti della serie: il massacro della comunità afroamericana.

- I fatti

30 maggio 1921: Dick Rowland, lustrascarpe nero di Tulsa, lavorava in centro città. A causa della segregazione razziale, l’unica toilette in cui erano autorizzati gli afroamericani si trovava nel Dexler Building e per raggiungerla si doveva utilizzare l’ascensore. Non si sa esattamente come andarono le cose, probabilmente Dick inciampò cadendo su Sarah Paige e venne accusato di aggressione e tentato stupro. La polizia allora prelevò il diciannovenne e i giornali iniziarono a diffondere la notizia dell’aggressione, nonostante gli agenti non avessero ancora accusato Rowland. Il Tulsa Daily World pubblicò un articolo intitolato «Nab negro for attacking girl in an elevator», fornendo un pretesto per il linciaggio. Così un drappello di bianchi si raggruppò chiedendo che il ragazzo fosse consegnato loro, in modo che potessero fare giustizia; contemporaneamente un gruppo di neri si armò per andare a difendere il presunto colpevole. La situazione degenerò quando il primo colpo, probabilmente accidentale, partì dando inizio agli scontri. Gli afroamericani ripiegarono su Greenwood, ma nel giro di poche ore il quartiere venne messo a ferro e fuoco dai bianchi, mentre i neri tentarono di barricarsi e difendersi tra gli edifici del vicinato (Britannica Academia, 2019; Ellsworth, 1982; Hill, 2009; Karatzas, 2018; Messer, Beamon, Bell, 2013; James, 1999).

Si possono quindi individuare due fasi: la prima – ovvero lo scontro del 31 maggio – caratterizzato da reazioni spontanee, vandalismo e scontri a fuoco, e la seconda – la guerra – che è da considerarsi quella che distingue il caso di Tulsa dagli altri linciaggi: infatti tra il 31 maggio e il 1° giugno 1921 si assistette a un vero a proprio assalto in stile bellico di Greenwood. Non si trattava più della popolazione bianca locale che voleva linciare il malcapitato nero di turno, ma di un attacco organizzato che coinvolse anche le autorità locali, soldati e rinforzi più disparati. La popolazione di Greenwood venne trucidata, deportata, molestata e il quartiere venne praticamente raso al suolo; vennero impiegati anche mitragliatrici, si compirono attacchi aerei, saccheggi, incendi; la comunità venne letteralmente rastrellata dalle proprie dimore, sebbene disarmata e indifesa; molte di queste persone persero la vita e circa seimila vennero deportate come dei veri e propri prigionieri di guerra (Karatzas, 2011; Hill, 2009; James, 1999, Messer, 2011).

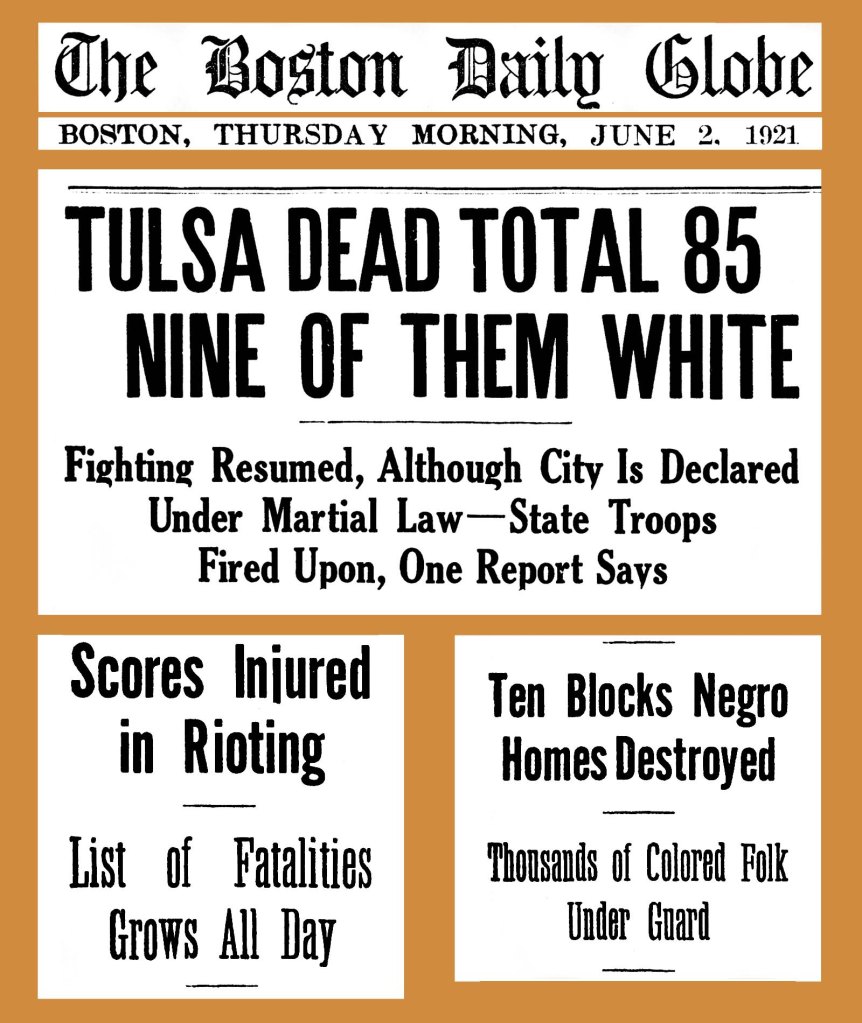

Nei giorni successivi la carta stampata riportava la notizia assolvendo la comunità bianca da ogni responsabilità penale, accusando invece la comunità afroamericana, più o meno militante, e gridando al complotto comunista, mentre il governo non si interessò di risarcire o salvaguardare le vittime del massacro, anzi si iniziarono piani per la riconversione dell’area in centro industriale. Di Tulsa la gente non ne volle più sapere per decenni e la memoria rimase viva solo nei racconti orali dei superstiti (Karatzas, 2018; Messer, 2011; Hill, 2009).

- Segregazione, linciaggio e militanza

Per comprendere al meglio la vicenda del massacro di Tulsa bisogna prima di tutto considerare e capire il contesto in cui avvenne. La situazione negli Stati Uniti e nell’Oklahoma degli anni Venti del Novecento era nettamente differente rispetto a quella attuale, nonostante si assista ancora a casi di razzismo e ingiustizia politica, sociale ed economica. Vorrei quindi iniziare da alcune parole chiave: segregazione, linciaggio e militanza.

La segregazione razziale a Tulsa divenne prassi nel 1907, trasformando ovviamente il volto della cittadina, tanto che la comunità nera fu relegata nell’ormai mal tollerato quartiere di Greenwood, ribattezzato Black Wall Street, per la sua entusiasmante prosperità. Tulsa era una cittadina molto prolifica, che si sosteneva principalmente grazie al business dell’estrazione del petrolio. Durante gli anni Dieci venne scoperto il Cushing Oil Field, che venne intensamente sfruttato fino agli anni Venti, quando le scorte iniziarono via via a prosciugarsi e le industrie concorrenti causarono di conseguenza il ribasso del prezzo del petrolio, procurando gravi perdite alle industrie della regione e portando al licenziamento di parecchi lavoratori, che iniziarono a scioperare. A questo punto, molti di loro vennero soppiantati da lavoratori non bianchi, non afferenti ai sindacati e pagati meno. Il risentimento verso il “diverso” crebbe notevolmente (Ellsworth, 1982; Karatzas, 2018).

A tutto questo vi si contrapponeva il prorompente successo del quartiere afroamericano di Tulsa, Greenwood, emblema delle opportunità finanziarie, lavorative e culturali della cittadina. Una mosca bianca in una situazione poco rosea, una comunità afroamericana indipendente e in crescita, talmente attiva da essere stata ribattezzata – in accezione negativa – the Black Wall Street o the Nigro Wall Street. Greenwood si affacciava sulla stazione centrale, i cittadini erano acculturati, molti di loro erano ad esempio maestri, avvocati, medici e piccoli imprenditori, vi erano teatri, cinema, scuole e botteghe. Ovviamente il cuore pulsante della comunità afroamericana, ben separato dai nuclei abitativi dei bianchi, suscitava non poche invidie e sospetti da parte dei “pallidi” concittadini. La sua essenza minava con una sfrontatezza senza precedenti lo status quo, la gerarchia razziale, i privilegi di classe e di razza, che dovevano mantenersi tali (Hill, 2009, James, 1999, Britannica Academia, 2019).

Come fare fronte a un simile oltraggio? Durante le prime due decadi del Novecento, negli USA si assistette a diversi casi di violenza razziale: il linciaggio non era una novità e non si aveva certo remore a utilizzarlo come punizione o deterrente. Inoltre, non va dimenticato che quelli sono gli anni durante i quali il famigerato KKK iniziava a ottenere consenso, facendo leva sullo strisciante odio razziale, sulla disoccupazione in aumento e sul risentimento che tutto questo portava (Hill, 2009; Karatzas, 2018; Messer, 2011; Messer, Shiver, Adams, 2018).

Il linciaggio era tollerato dalle autorità da una sorta di “legge non scritta”, che permetteva di difendere i propri interessi attraverso l’uccisione del presunto colpevole, privandolo del diritto a un regolare processo, alla sua difesa e all’eventuale appello (Hill, 2009). Gli afroamericani erano considerati bestie inclini alla violenza, ecco che quindi la naturale, legittima risposta a tale barbarie era il linciaggio, con il quale si voleva mantenere e proteggere la purezza della razza bianca, i suoi interessi e la gerarchia vigente (Messer, Shiver, Adams, 2018).

Va aggiunto che all’aumento dei casi di linciaggio corrispose una maggiore consapevolezza della comunità afroamericana e la richiesta di maggiore parità di diritti (Messer, 2011). Il vigilantismo, impunito dalle autorità e spesso favorito e incentivato dalla stampa e dall’opinione pubblica, aggirava quindi la legge, giustificando la violenza nei confronti di chi si percepiva ormai come una minaccia, oltre che inferiore a livello razziale. La polizia interveniva a stento e, spesso e volentieri, lasciava fare senza opporsi: due pesi, due misure (Messer, 2011).

Passiamo da ultimo al concetto di militanza e di racial frame: gli eventi di violenza collettiva partono sempre dal presupposto che ci siano un “noi” e un “loro” contrapposti. Ovviamente, questi due gruppi percepiscono come sacrosanto il diritto di far valere le proprie opinioni, naturalmente considerate legittime a prescindere. Il ricorso alla violenza è quindi prima di tutto relativo e secondariamente considerato valido e razionale: ci si difende, ci si fa rispettare e ci si scontra per una giusta (o giustificabile) causa (Messer, Beamon, Bell, 2013).

Da una parte si aveva dunque il suprematismo bianco, che traeva origini dal periodo coloniale e perpetrava le sue posizioni, le sue giustificazioni e il voler mantenere inalterata la situazione vigente o eventualmente radicalizzarla ulteriormente come da “tradizione”; dall’altra, la comunità afroamericana aumentava di prestigio, chiedendo pertanto maggiori diritti e parità. La white frame legittimava quindi la discriminazione dei neri; la black frame resisteva all’interpretazione dei bianchi, ribellandosi. Tali ideologie giustificavano, radicalizzavano e orientavano l’azione contrapposta delle due relatività militanti (Messer, Beamon, Bell, 2013; Messer, 2011).

- Disordini o massacro?

Uno dei problemi di cui si deve tenere conto quando si esamina il caso di Tulsa è come venne e viene ora percepito l’evento. Infatti, negli anni Venti, i linciaggi venivano catalogati come race riots. Solo nei decenni successivi si iniziò a guardare agli avvenimenti di Tulsa con occhi differenti, riferendovisi come massacre (Hill, 2009).

Diamo uno sguardo ai dati messi a disposizione dal Tulsa Race Riot. A report by Oklahoma Commission to study the Tulsa Race Riot of 1921:

- si stima che la perdita monetaria complessiva nel quartiere di Greenwood fu di circa 18 milioni di dollari (riferendosi al valore del dollaro nel 1921);

- 35 isolati vennero praticamente rasi al suolo;

- 191 attività compromesse;

- secondo i dati forniti dalla Croce Rossa circa 1256 case vennero date alle fiamme;

- sempre secondo i report della Croce Rossa circa 184 neri e 48 bianchi vennero sottoposti a cure mediche nelle prime 24 ore (dei pazienti bianchi non venne registrato il nome, probabilmente per evitare venissero associati agli scontri) e ad altri 531 venne prestato primo soccorso;

- si pensa che i morti causati dagli scontri siano circa 300, nonostante dai primi bollettini ufficiali se ne contassero solo 36, di cui 26 neri e 10 bianchi.

È evidente che non si è di fronte a un “semplice” linciaggio, ma ad un atto maggiormente organizzato e a una deliberata aggressione nei confronti di una comunità prospera e percepita come minacciosa. Oltretutto, successivamente ai fatti di Tulsa, alcuni imprenditori bianchi e le autorità cittadine iniziarono a sfruttare la devastazione a proprio favore: già il 3 giugno i membri della commissione per la ricostruzione suggerivano di riqualificare l’area e di riconvertirla a zona industriale, consigliando di spostare la comunità afroamericana più a nord. Le assicurazioni non furono più clementi e comprensive nei confronti degli abitanti di Greenwood: infatti, essendo le perdite causa di atti di vandalismo e di scontri, non si poteva ottenere alcun tipo di risarcimento (Messer, Shiver, Adams, 2018; Verhovek, 1996, Report, 2001).

Va inoltre ricordato che la memoria dell’evento venne praticamente cancellata, evitando di essere commissionata approfonditamente. Sparì successivamente anche dai giornali e la si ostracizzò dai libri di scuola, ma anche da qualsiasi resoconto storico e pubblico (Hill, 2009; Verhovek, 1996). Dopo decenni di censura e manipolazione dei fatti, si diede ufficialmente conto dell’accaduto solo nel 2001, quando una commissione – appositamente creata solo a fine anni Novanta per analizzare e capire la storia degli scontri di Tulsa – pubblicò il suo resoconto, consultabile online sul sito di Oklahoma Historical Society e di cui consiglio caldamente la lettura.

Federica Fornasiero – Scacchiere Storico

Federica Fornasiero è medievista e laureata in Scienze Storiche presso l’Università degli Studi di Milano. Nella sua tesi si è occupata di sindacato podestarile nel Trecento e dello studio delle fonti relative al Comune di Reggio Emilia. Il suo interesse principale è la storia sociale ed economica, ma non disdegna anche la storia delle chiese e delle eresie medievali e la storia di genere.

Bibliografia

“Black Wall Street.” Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 3 Oct. 2017: . Accessed 7 Jun. 2020; “Tulsa race riot of 1921.” Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 5 Feb. 2019; 1921 Tulsa Race Riot Reconnaissance Survey (2005) by The National Park Service, consultato il 13/06/2020; Death in a Promised Land: The Tulsa Race Riot of 1921 by Ellsworth S. in Morgan H. W., Pacific Historical Review, vol. 52, no. 2, 1983, pp. 232–233. JSTOR, consultato il 13/06/2020; Ellsworth S., “Tulsa Race Massacre” The Encyclopedia of Oklahoma History and Culture, Oklahoma Historical Society, consultato il 13/06/2020; Hill R., The 1921 Tulsa Massacre, in Ex Post Facto – Journal of the history students od San Francisco State University, vol. XIII – Spring 2009, consultato il 13/06/2020; https://greenwoodculturalcenter.com/ consultato il 13/06/2020; https://www.tulsahistory.org/exhibit/1921-tulsa-race-massacre/resources/#flexible-content consultato il 13/06/2020; James, W. J., The 1921 Tulsa race riot: NAACP report on 1921 Tulsa race riot, in The New Crisis, Nov/Dec 1999, 106/6, pp. 16-18; Karatzas K. D., Interpreting violence: the 1921 Tulsa Race Riot and its legacy, in European Journal of American Culture, vol. 37. N. 2 – June 2018, pp. 127 – 140, consultato il 13/06/2020; Messer C. M., The Tulsa Race Riot of 1921: towards an integrative theory of collective violence in Journal of Social History, vol. 44 – n. 4, 2011, pp. 1217 – 1232, project muse, consultato il 13/06/2020; Messer C. M., Beamon, K., Bell P. A., The Tulsa riot of 1921: Collective violence and racial frames, in Western Journal of Black Studies, 37(1), 50-60, 2013, consultato il 13/06/2020; Messer C. M., Shiver T. E., Adams A. E., The Destruction of Black Wall Street: Tulsa’s 1921 Riot and the Eradication of Accumulated Wealth, in American Journal of Economics and sociology, vol. 77, 05/2018, fascicolo 3-4, pp. 789 – 819, consultato il 13/06/2020; Verhovek S. H., 75 Years later Tulsa confronts its race riot, in New York Times, May 31, 1996 – Section A, p. 12, consultato il 13/06/2020.

Scarica l’articolo in formato PDF: